大学生章云丹网贷消费经历:从借款到坦白的全过程?

<配资注册>大学生章云丹网贷消费经历:从借款到坦白的全过程?

央广网北京10月29日消息(记者冯仪)点击入口、上传身份证、向左看、点点头……人脸识别,勾选几个小方框,半小时内,贷款就到账了。章云丹就这样借到了人生中的第一笔贷款:7000元。2022年,她在武汉一所大专院校就读,贷款是为了买一部她喜欢的相机。2024年10月,她借到了最后一笔网贷。

网贷出来的钱,被她用于购物、旅游、投资……2025年5月,家境良好的章云丹也无力一人承担近10万元的还贷压力,向父母坦白了借网贷的事实。

2025年1月,《小额贷款公司监督管理暂行办法》出台,明确要求不得“面向未成年人推介办理贷款或者以大学生为目标客户定向宣传信贷产品,向大学生发放互联网消费贷款。”

2025年6月,全国学生资助管理中心发布2025年第2号预警,提醒学生需警惕非法“校园贷”陷阱:“如果学生确需申请其他商业性助学贷款,一定要先与父母沟通,认真评估自己的还款能力,到正规银行业金融机构办理。贷款前请务必仔细阅读合同内容,明确贷款的额度、利率、还款方式、违约责任等重要信息,确保合同条款合法、合理。”

央广网记者查询发现,2017年由原中国银监会、教育部、人力资源和社会保障部联合印发的《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》和2021年由原中国银保监会办公厅、中央网信办秘书局等部门印发的《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》中分别明确:“加强贷前调查评估,认真审核评定贷款大学生资质”“严格落实大学生第二还款来源,通过电话等合理方式确认第二还款来源身份的真实性。”

失败的投资,停不下来的“情感”消费

只要借过一次,生活中关于借贷的元素就多起来了。手机信息会收到来自不同的平台短信,提示用户可以借贷的金额。外卖、旅游、社交……围绕章云丹生活、消费的必要软件,统统向她敞开了借贷的窗口,打开软件,弹窗也会指示用户:点击这里借钱。

“保险起见,我都在大平台上面借贷,觉得比较有保障。”章云丹本能地认为,相比不知名的网贷机构,从每天使用的、耳熟能详的软件中借贷更“安全”。在借完第一笔贷款后的3年间,她陆续通过4个平台借贷近10万元。

压垮章云丹的最后一根稻草,是一次失败的投资。她和几个要好的朋友一起相约投资美股:“我们把所有钱凑在一个同学的账户里,赚了钱大家平分收益。”

然而,美股的波动幅度远远超过了几位学生的预料,在社交软件、短视频平台获取的财经知识,不能支撑他们持续在股市盈利。最终,章云丹和朋友们的投资只能作罢。这场炒股之旅让她亏损了2万多元。

与章云丹相似,胡筝在大学时期也早早接触到各种形式的网络贷款。彼时,她使用软件中的“预付”功能是为了日常消费。

图源:CFP

2022年,在朋友影响下,读大三的胡筝“迷恋”上了区块链投资。交易市场中,可以看到本金的实时变化。早上投进去的钱,可能晚上就数额翻倍,也有可能直接腰斩甚至清零。

“3万块的本金投进去,眼看着它变少,我就会加大杠杆,想着过一会儿钱就能翻盘回来。”在胡筝的所有投资中,没有一项她持有超过一年。一个月之内,胡筝从三个不同的平台贷出来近10万元,几乎全部投进了区块链。

轻松借到的钱,给胡筝的生活埋下了定时炸弹。打工、借钱、向网贷平台申诉退息……胡筝开始了凑钱还贷的日子。高峰时期,她一个月需要还1万多元贷款。

某法律咨询公司产品研发总监鹏帅告诉央广网记者,“大平台用户量巨大,做金融借贷业务很有优势。把支付、借贷功能集成在一个App里,能把用户牢牢‘锁’在自己的平台上。放款之后,还能刺激用户在平台上多消费。”

上海高级金融学院与嘉信理财联合发布的《2024年中国居民金融素养报告》显示,18-25岁青年群体的金融素养平均得分在成年各年龄段中处于最低水平。报告特别指出,青壮年群体缺乏长期金融规划意识。

“学生的网络借贷动机已经从过去以学费、基本生活费等‘生存型需求’,转向演唱会门票、电子产品、潮流服饰等‘非必需情感消费驱动’。西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师程茂勇注意到。

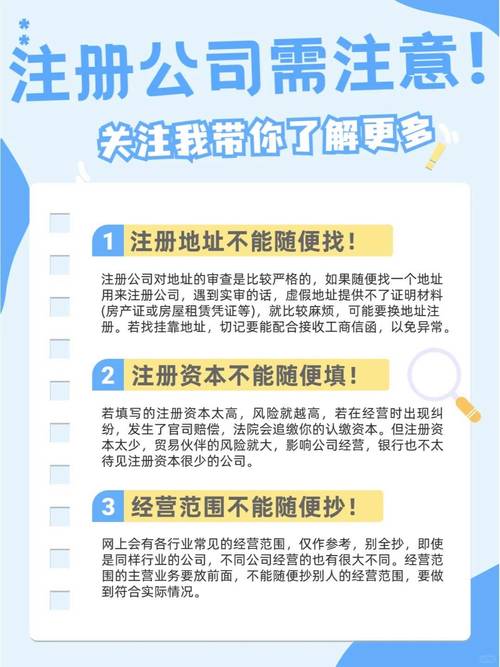

“隐形”的《非学生承诺函》,还不完的贷款

大学生想要借网贷,流程并不复杂。打开一个常用的手机软件法律规定借钱利率不能超过多少,往往能在里面找到“借钱”的入口。章云丹和胡筝的贷款全程都在网络上进行,不涉及任何线下交易。

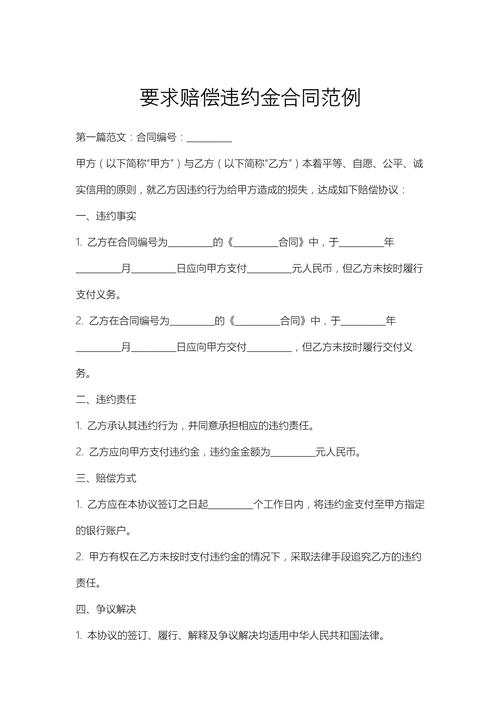

对急于贷款的章云丹和胡筝来说,能借出来钱就行,她们也来不及细看借款合同页面的一行提示:《非学生承诺函》。“密密麻麻的条款谁会去仔细看呢?”点击确认,即默认借款人不是在校学生,随后,贷款会成功发放,很少有人来核实借款人的真实身份。

借贷协议中的《非学生承诺函》(图源:平台截图)

在借款的4个平台中,章云丹只收到一个平台的身份核实电话,为了拿到钱,她否认自己是在校学生,随后,贷款顺利到账。在胡筝申请贷款的过程中法律规定借钱利率不能超过多少,她只因为填错了个人信息收到一个工作人员的提醒电话。

央广网记者在多家消费投诉平台搜索“大学生”“网贷”等关键词时发现,2025年以来,仍有不少在校大学生通过网络平台轻松获得贷款。

图源:黑猫投诉

图源:消费保

钱顺利借了出来,还款却没有预想中那么轻松。在东拼西凑每个月的还款时,胡筝发现,不少网贷平台除了收取基本的利息,还收取了服务费、保险费和担保费等多种名目的费用。“越还越多,怎么也还不完。只能从别的平台继续借钱,还上一个平台的贷款。”

程茂勇告诉央广网记者,费用拆分与隐性收费是网贷平台的一项突出问题。平台常将借款成本拆分为利息、服务费、管理费、保险费等多个名目,使借款人难以准确计算真实借款成本。每个单项费用看似都不高,但累加后却形成巨额支出。一些平台设置复杂的还款规则和隐蔽的违约条款,导致学生因不了解规则而意外逾期,进而产生高额罚息,由于高额利息和费用,许多借款学生很快陷入“以贷养贷”的恶性循环。

2025年7月,国家金融监督管理总局发布了《关于防范虚假宣传诱导网络贷款的风险提示》,指出当前虚假宣传诱导网络贷款的“三套路”:混淆概念误导贷款、不实承诺诱导贷款、隐瞒贷款实际成本。不法机构或平台以此诱导消费者办理网络贷款,不仅给消费者带来沉重的经济负担大学生章云丹网贷消费经历:从借款到坦白的全过程?,还可能使消费者陷入法律纠纷。

在读子女贷款父母不知情,条款形同虚设

“大学生能够轻松绕过《非学生承诺函》获得贷款,反映出互联网金融监管体系存在缺陷。”西安交通大学管理学院会计与财务系主任、博士生导师齐保垒认为,平台在产品设计中刻意弱化告知义务,将关键信息混于众多条款之中,利用年轻人认知特点诱导其完成借贷。将便捷借款作为营销卖点,主动简化审核流程,实际上纵容了大学生通过虚假承诺获取贷款,这种经营方式明显背离了金融合规的基本要求。

2021年印发的《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》指出:银行业金融机构及其合作机构要“严格贷前资质审核,实质性审核识别大学生身份和真实贷款用途,综合评估大学生征信、收入、税务等信息,全面了解信用状况,严格落实大学生第二还款来源,通过电话等合理方式确认第二还款来源身份的真实性,获取具备还款能力的第二还款来源(父母、监护人或其他管理人等)表示同意其贷款行为并愿意代为还款的书面担保材料,严格把控大学生信贷资质。”

然而大学生章云丹网贷消费经历:从借款到坦白的全过程?,多位受访大学生告诉央广网记者,在他们主动告知父母前,没有人的父母知道他们在借贷。一位不愿具名的受访者表示,他正在读研的孩子在2022年至2025年期间总共从7个平台借贷20万余元。而直到孩子无法承受还款的压力向他坦白之前,他没有收到来自任何平台的警示。

图源:CFP

本文 配资注册 原创,转载保留链接!网址:http://yao-cn.com/html/1220.html

本文由[配资注册机构名称]原创撰写,著作权归[配资注册机构名称]所有。未经书面授权,任何单位或个人不得以任何形式复制、转载、摘编、修改、传播本文全部或部分内容。